2022年度取組み紹介

2022年度に行った本学の主な取組みを紹介します

渡航留学の本格再開とオンラインによるグローバル教育プログラムの活用

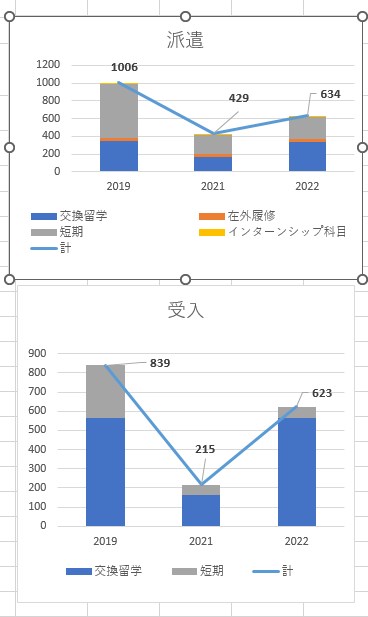

長期・短期いずれでも個別審査のうえ渡航を許可する手順を残して実施したが、交換留学は2019年度並みの派遣数に戻り、300名以上が渡航留学を実現。休暇中の海外短期プログラム(語学、研修、実践型22コース)やインターンシップ科目でも、春期休暇は渡航型中心で実施した。

留学カウンセリングにも様々な留学形態に関する具体的な相談が増え、今年度ものべ932名が利用した。受入でも秋学期はコロナ前を超える400名以上が新規来日し、キャンパスでの国際交流プログラムへの対面参加等で活発な交流状況となった。講義のオンライン活用や授業内のCOIL活用も進み、グローバル教育プログラムへの学生参加は順調に増えている。協定校や提携先との連携を深め、更に質の高いプログラム提供を目指していく。

「内なる国際化」を推進する交流プログラムの実施

令和4年度は、コロナ禍からwithコロナという流れの中で、学生同士の対面交流の要望も多く、16企画中14企画は対面開催とした。また、日本文化の紹介に特化した企画(茶摘み体験ツアー、歌舞伎鑑賞等)を数多く用意し、2年ぶりに宿泊を伴う研修(1泊2日金沢)も再開した。留学生だけでなく、日本人学生も共に楽しめる内容としたことで、のべ538名もの学生が参加した。

学内では学生との協働イベントも再開し、学生交流の場であるSSIC(Sophia Student Integration Commons)での書道部共催の「新年書初め」やサステナビリティを考えるイベントなど、学生団体の活躍の場の提供にもつながった。

国際発信力の強化に向けて大学公式HPをリニューアル

大学公式ウェブサイトを5年ぶりにリニューアルし、12月には新サイトを公開した。(https://www.sophia.ac.jp/jpn/)

日英両言語での情報発信を基本方針とし、「学びのインスパイア」をコンセプトにデザインを刷新。ニュース記事の英語での発信も大幅に増やし、記事コンテンツも日英両言語で公開するなど、英語での情報発信を充実させることができた。人を基点としたインタビュー記事を増やす等、上智での学びをより具体的にイメージできるコンテンツの充実を図り、国際発信力の強化につながった。また本事業により活用が進んだIR活動の調査成果(大学授業アンケート結果等)も掲載する等、分かりやすい情報公開に努めている。

国際アドバイザリーボード(外部評価委員会)の開催

外部評価委員会(アドバイザリーボード)は第4期がスタートし、年2回開催。9月は「グローバル社会での上智大学の在り方を考える -卓越した国際通用性につながる上智の国際性とは-」と題し、2023年度スタート予定の新中長期計画における本学のグローバル化推進に必要な視点、上智らしい取組について意見交換が行われた。

また、3月は国内外から委員9名が四谷キャンパスに集い、本学SGU事業の達成状況や課題を踏まえた今後のグローバル教育推進に必要な事項を話し合った。

新中長期計画のスタートとSGU最終年を前に、外部評価委員の専門的な見地からの意見を得られたことで、多くの具体的なヒントも得られる等、次年度のアクションプラン策定にも有益な機会となった。

英語で授業を行う教員のFD活動推進

FD委員会の下にEMI(English-Medium Instruction)-Shareワーキンググループを組織しているが、 9月の全学FD連続セミナーの一つとして、「上智大学のEMI:多様性・発展と更なる挑戦」と冠したロンドン大学教員とのオンラインセミナー及び意見交換を行った(参加教員数:20名)他、共有セッションも3回実施した。英語で授業を行う教員間での問題共有や学部学科を越えたネットワークづくりとノウハウの共有の有益な場となっている。

英語コース(SPSF (Sophia Program for Sustainable Futures) – 持続可能な未来を考える6学科連携英語コース‐)の全学科が学生受入を予定通りスタート

本事業の構想に基づき、新聞、教育、社会、経済、経営、総合グローバルの6学科が協働して運営する学融合型英語学位プログラムSPSFは、2020年秋の開始後、予定通り全学科での受け入れを開始、2022年度末には計129名が在籍する英語プログラムとなった。

SPSFには、欧米・アジアなど多様なバックグラウンドをもった学生が入学し(国籍:日本は83名、外国籍は14か国46名)、本事業が目指す「多様な学生が共に学び合うグローバルキャンパス」実現の一助となっている。

また、カリキュラムは各々の所属学科で学ぶ自分野の専門科目と、分野横断的な視点を学ぶ共通科目や学際的な視野を拡げる他学科科目の履修を通じて、持続可能な未来に繋がる課題解決に向けた多様なアプローチに関する学びを深める内容となっている。学生は共通科目を柱に、1・2年次に学んだ多彩な分野の専門科目をThird Year Seminarで改めて振り返り、自らが考える持続可能な未来のあり方を4年間通じて追究し、4年次の卒業論文やゼミ論文としてまとめ上げる。2024年9月には本プログラム初の卒業生を輩出する予定である。

海外大学との連携

2022年度は国としては初の提携先となるウクライナとジンバブエとの学術交流協定を締結し、協定校は82カ国398校にまで拡大した。また、海外指定校では、昨年度提携を開始した日本メキシコ学院(メキシコ)からの入学があった。

カトリックネットワークによる学生・研究の交流

本学は全世界ネットワークの国際カトリック大学連盟(IFCU: International Federation of Catholic Universities)や国際イエズス会大学連盟(IAJU: International Association of Jesuit Universities)等を通じた教育研究連携も推進し、積極的な参画、発信を行った。2022年夏にはIFCUとIAJUの総会参加や、IAJUの新学生向けプログラム(MAGIS)の受け入れを開始。

また、聖イグナチオ・デ・ロヨラの回心500周年「聖イグナチオ年」を記念し、協定校と共にSDGsに関するシンポジウムを開催、アジア地域内での学生間の関係強化につながった。研究面では、カトリック研究大学戦略アライアンス(SACRU: Strategic Alliance of Catholic Research Universities)のワーキンググループにおいて本学教員もサステナビリティや大学でのジェンダー平等などの地球規模の課題へ連携して取り組んだ。

第5回日墨学長会議を四谷キャンパスで対面開催

令和4年度も国連Weeksの6月/10月開催等、オンライン、対面の特性を生かしたイベントを数多く開催したが、10月にはメキシコの18大学・機関から約30名、日本側24大学・機関から約60名が参加する第5回日墨学長会議のホスト校を務めた。「グローバルリスクと大学」をテーマに、持続可能な社会、社会的分断と格差、日墨の国際交流展望や共同研究推進について、大学のグローバルリスクにおける社会的役割の事例紹介や意見交換を行った。

運営面では、駐日メキシコ大使館や外務省、サステナビリティ本部の学生職員や課外活動団体の協力も得て開催した。対面により両国の大学の一層の連携強化が進むとともに、本学においては、学生が国際会議の運営を支援し、キャンパス内でのリサイクルの状況や学生と共に取り組むSDGs活動を紹介することもできた。

特性を活かした海外拠点の運営と自走化への取組

自走化への取組みの一つとして現地法人化を行ったASEANハブセンター(タイ)では、引き続き高大連携、国際交流、社会人教育の推進の一翼を担い、本学のタイでのプレゼンスの向上に寄与した。

大学の広報活動や協定校・協定機関の訪問支援等に加え、実践型プログラム「東南アジアに学ぶ」を、夏はオンライン、春は渡航型で実施し、計22名の学生が参加した。現地で企画運営することで、オンラインでの事前学修に加え、現地での講義やグループ討論、交流体験によりSDGsやメコン地域の経済社会課題に対する理解を深め、今後の国際社会への向き合い方を考える質の高いプログラムとなっている。

また、大学からの委託業務でもある上智大学の高大連携事業「せかい探究部」(高校生向けオンライン探究学習プログラム)は、第3期生として高校生57名が参加し、秋学期には大学の全学共通正規科目の「探究的な学びを創る」において、「せかい探究部」の修了生を含む上智大学生と高校生による授業内での連携も実現し、高校生と大学生が学び合う新たな高大接続の取り組みとして成果を上げた。