2023年度取組み紹介

2023年度に行った本学の主な取組みを紹介します

渡航留学の本格再開と学生支援

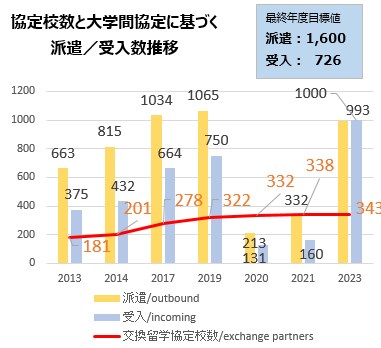

今年度新たに学術交流協定2件、交換留学協定6件を締結し、交換留学協定校は63カ国343校となった(2024年3月時点)。交換留学では、受入はコロナ前以上、派遣もコロナ前に近いレベルに回復し、双方向での活発な交流を継続している。

留学カウンセリングは対面とオンライン両方で学生の多様なニーズに応えており、今年度は延べ約850名が利用した。留学前の相談に加え、留学後の海外大学院への進学希望等、学生の状況に寄り添った支援を行っている。

英語コース(SPSF (Sophia Program for Sustainable Futures) – 持続可能な未来を考える6学科連携英語コース‐)から初の卒業生(早期卒業者)を輩出

新聞、教育、社会、経済、経営、総合グローバルの6学科が協働して運営する学融合型英語学位プログラムSPSFは、2020年秋の開設から4年目を迎えた。欧米やアジアなど、多様なバックグラウンドをもった学生が入学し、「持続可能な未来」を考えるための基礎的な理論や手法と、各学科の専門知識を融合した学びを深めている。 2023年度秋学期末には、6学科170名在籍のコースに成長し、早期卒業制度を利用したSPSF生1名を輩出したほか、2024年9月には第1期生の卒業を控えている。

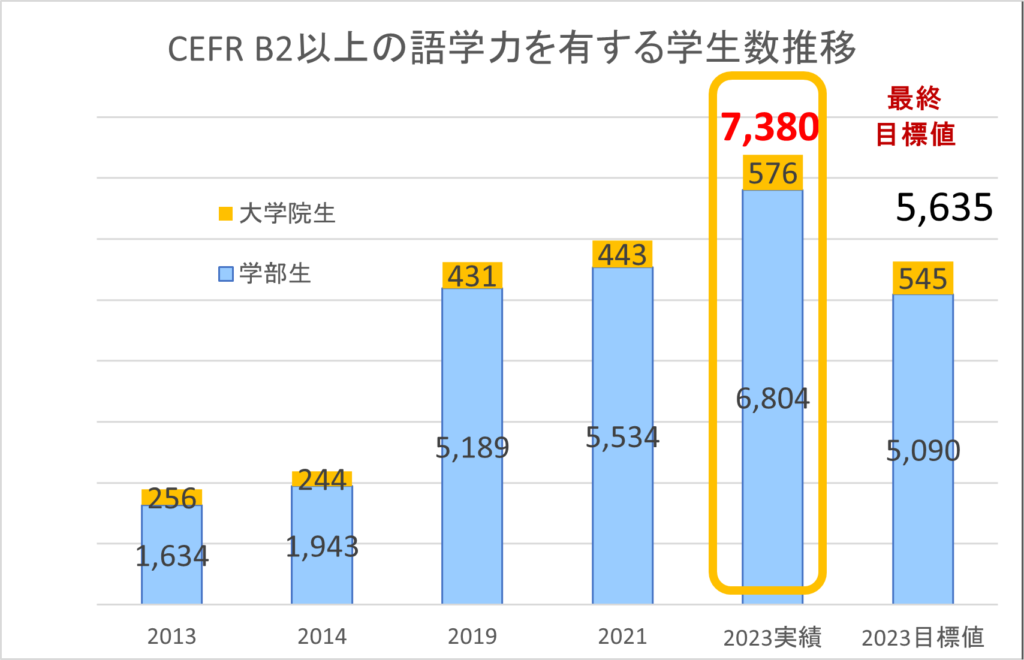

語学レベルの測定・把握、向上への取組で在校生の半数がCEFR B2以上達成

グローバル教育の基盤強化を図り、全学部で英語や外国語での実施科目を1,847 科目(採択時比約2倍、全授業科目の23.5%)まで増やした。英語学習アドバイザーの配置や大学院生向けTOEICの受験補助等の支援も行い、CEFR B2 以上を満たす学生数は、2013年度の1,890 人から7,380 人に達し、大学院生も含む全学生の51.2%が留学も可能な外国語能力を持つ結果となった。

また、語学学習のための環境整備や支援強化と共に、多言語多視座での学びを重視しており、外国語学部では、CEFR 要件に英語だけでなく、各学科の専攻言語での基準も加え、それを満たす学生の把握にも取り組んだ。

大学の新中長期計画「グランド・レイアウト3.0(GL3.0)」(2023-2030 年度)の始動とSGUでの取組の継承

2015-2023年度の大学の中長期計画「グランド・レイアウト(GL 2.0と2.1)」では、本構想の目標を大学全体の主要方針にも据え、本事業と連動させて取り組み、SGU事業の目標指標の約8割を達成した。2023年度には、急激な社会情勢変化への対応として一年前倒しで新中長期計画(GL3.0)を開始したが、SGUでの取組の発展と、国際通用性の更なる向上を継続する方針が示された。また、本事業で設置したグローバル化推進本部会議でも検討が行われ、意見は大学運営に向けた今後のアクションプランにも反映された。

IR活動の推進と分析データの学内、他大学との共有

本事業により導入した分析のためのBI(ビジネスインテリジェンス)ツール「Tableau」を駆使し、学生調査データ、教学・経営情報、世界大学ランキング等のデータ分析を行い、結果は定期開催される「教学説明会」等で学内へ共有・報告がなされた。7月には関西学院とシンポジウムを共催し両校のIR活用方法、コンピテンシー獲得状況の分析結果を元に改善状況を広く共有した。異なる大学での質保証へのIR活用事例を示し、参加者から好評を得た。

また、THEインパクトランキング2023では、「SDG14 海の豊かさを守ろう」が世界41位となり、本学初の100位以内の結果となった。国連大学SDG大学連携プラットフォーム(SDG–UP)で報告も行う等、多様性や持続可能な社会の実現への取組等、本学が重視する分野での教育研究成果を国外に示すことができた。

国際化アドバイザリーボード(外部評価委員会)の開催

大学のグローバル化への施策全般に対する外部評価並びに第三者の視点からの提言を得るために、今年度も国内外の有識者による第4期外部評価委員会(アドバイザリーボード)を開催した。10名の外部評価委員で構成され、2023年度は9月と1月に開催し通算17回目となった。特に1月は国内外から出席した9名により、SGUの成果確認とSGU後の大学の国際化のさらなる強化に向けた活発な意見交換が行われた。また、同日のSGU総括シンポジウムにも一部委員が登壇し、示唆に富むご意見をいただいた。

学生の主体的参加と大学運営への反映の促進

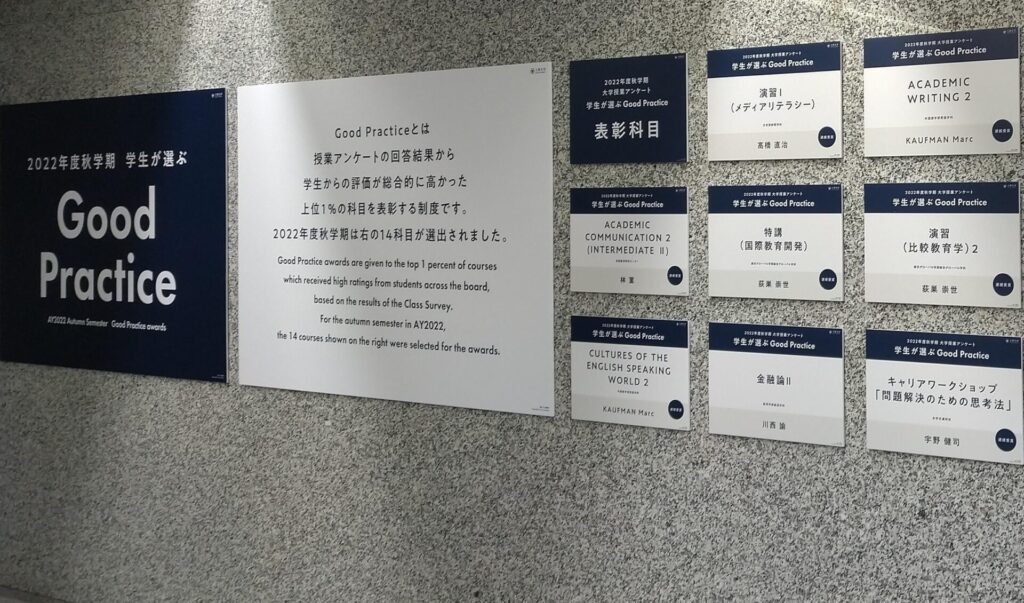

FD 委員会の下で全面見直しを行い、学生による授業評価実施授業科目を学部のほぼすべての科目に拡充した。これにより、2023 年度のアンケート実施科目数は、学部と大学院合計で5,545科目(全授業科目の76.8%)となり、目標の3,100科目を大幅に上回った。また、各教員・開講所属での結果分析が行えるよう体制を整備し、授業改善の資料等としても活用されている。

また、高評価を得た授業をGood Practice として表彰する制度も設け、2023年度は各学期36科目の担当者が表彰された。こうしたことにより、学部授業内のアクティブ・ラーニング機会の増大などにもつながっている。

スイスGraduate Institute(GI)との3+2プログラム修了者を輩出

本学学部3年と先方大学院2年の計5 年間(5.5 年)で、学士と修士号取得が可能なスイスのジュネーブ国際・開発研究大学院(GI)との3+2 プログラムを新設し、2021 年度秋から学生を派遣している。数多くの国際機関職員や外交官を輩出する大学院とのプログラムで人気も高く、優秀な進学希望者の累計派遣数は7名となった。2023年度は2021年度に開始した3名が修士号を取得する等、本事業をきっかけに卒業後に向けて、より高い目標にも取り組めるプログラムの整備につながった。

グローバルSDの実施によるグローバル対応能力向上への取組

職員のグローバル対応力の向上の一環として、新入職員4名がオンライン英会話とeラーニングプログラムを受講した。リスニング力の向上等があり、海外招聘教員や日本語話者以外の教職員との対応に活かされている。

また、実践型プログラムでの職員の引率に加え、今年度はベルリン自由大学(ドイツ)主催Erasmus+ ProjectのStaff Mobility Programに職員5名を派遣した。国際化部門のみならず、人事、図書館、就職支援部署等、多様な部門のスタッフがグローバルな大学運営の知識を深める経験につながった。

国際ネットワークへの参画 カトリックネットワークによる学生・研究の交流

国際イエズス会大学連盟(IAJU:International Association of Jesuit Universities)をはじめとするカトリック大学のコンソーシアム活動に加え、研究面でもカトリック研究大学戦略アライアンス(SACRU: Strategic Alliance of Catholic Research Universities)にも継続参加している。 2023年11月にAJCU-AP(Association of Jesuit Colleges and Universities in Asia Pacific)の年次国際教育実務担当者会議を本学で開催し、13 大学から17 名が来日した。本学教職員もCOIL やリーダーシッププログラム等、教育面の連携について話し合い、顔の見える交流を通して連携を深めた。

IAU(International Association of Universities)国際会議ホスト校に決定

現在学長がアジア地区の理事を務める国際組織IAUのカタール国際会議において、2024年秋のIAU国際会議の本学での開催が発表された。IAUは地球規模の課題に対処し、国際的な協力を通じた教育機会を提供するほか、持続可能な開発目標(SDGs)等も活動テーマの柱としている。国際会議には世界中の高等教育機関から300名程度の参加が見込まれており、東京での会議受入により、IAUや参加大学と国内大学連携のきっかけ作り等、国際連携に向けて大きな役割を担うことが期待される。

総括シンポジウムの開催

「卒業生とともに考えるSGU事業の成果とグローバルな学びの未来」と題し、関西学院大学と共催で、10年間のSGU事業を総括するシンポジウムを開催した。両校の教育の国際化に関する取組の好事例を紹介、また、その事業の充実したプログラムで学んだ卒業生と、高等教育国際化の専門家やSGUに熟知した本学外部評価委員2名がコメンテーターとして登壇し、活発なパネルディスカッションを行った。

海外拠点の現地法人化による実践的な学びの拡充 自走化と取組の横展開

タイ・バンコクの「上智大学ASEANハブセンター」から2019年に現地法人Sophia Global Education and Discovery Co., Ltd.(Sophia GED)を設立することで経営面の自走化と教育プログラム機能の発展的な強化を図った。Sophia GEDは、本学の広報活動や東南アジアでの実践型プログラムを本学向けに実施するだけでなく、他大学にも同様のプログラムを提供し、2023年度春休みには、本学の教育連携校(キリスト教系中高)26校の生徒向けに、タイでのスタディーツアーを新規で企画運営することで、高校生や他大学も含めた国際教育の実施に大きく貢献した。

また、2020年度に同社で開始した「せかい探究部」(オンラインの探求学習プログラム)には、2023年までに約170人に及ぶ国内外の日本人高校生が参加し、本学教員らによるレクチャー・個別ゼミや本学学生との協働学習を通して論文を作成した。このプログラムは、新たなスタイルの高大連携企画として、本学学生・高校生の双方へ多層的で実践的な学びを提供する機会を創出した。